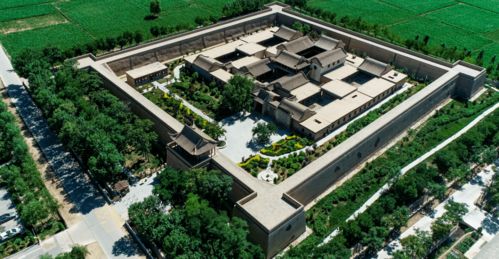

传统丧葬活动在中华文化中不仅是表达哀思与纪念逝者的方式,更蕴含着丰富的艺术性。这种艺术性并非偶然,而是源于其内在的文化机制、社会功能与审美表达。双凤纪念园作为现代纪念园区的代表,在传承传统丧葬艺术的同时,也展现了其与时俱进的特性。以下是传统丧葬活动艺术性的内在机制分析。

传统丧葬活动的艺术性根植于文化象征系统。在中国传统文化中,丧葬仪式被视为阴阳两界的过渡,通过特定的符号、色彩和物品(如白色象征纯洁、纸钱代表阴间财富)传达对逝者的尊重与祝福。双凤纪念园在设计上融合了传统元素,例如园林式布局、墓碑雕刻中的龙凤图案,这些不仅具有装饰性,更承载了家族延续、灵魂安息的象征意义。这种象征机制使得丧葬活动超越实用功能,成为一门视觉与情感的艺术。

仪式流程的结构化与表演性构成了艺术性的另一核心机制。传统丧葬活动包括守灵、出殡、安葬等环节,每一环节都遵循严格的程式,体现出戏剧化的节奏与情感张力。例如,哀乐、诵经、队列行进等,都通过声音、动作和空间安排营造出庄严的氛围。双凤纪念园在管理这些仪式时,注重流程的规范性与美感,通过专业司仪和现代化设施,强化了仪式的表演性,使参与者沉浸于一种集体情感体验中,这类似于艺术表演的共情效应。

物质载体与工艺技术的传承是艺术性的物质基础。传统丧葬用品如棺木、墓碑、纸扎等,往往由工匠精心制作,融入雕刻、绘画、书法等艺术形式。双凤纪念园在墓碑设计和园区景观中,采用现代工艺与传统手工艺结合,例如使用花岗岩雕刻家谱或自然景观模拟,这些不仅提升了美观度,还延续了民间艺术的精髓。这种物质机制确保了丧葬活动不仅是功能性的,更是可观赏的艺术品。

社会互动与情感表达机制强化了艺术性的社会维度。丧葬活动作为一种集体行为,通过亲属、朋友的参与,形成情感共鸣网络。在双凤纪念园,社区活动如清明祭扫、纪念日聚会,促进了人际关系的维系,并通过共享的仪式语言(如挽联、悼词)表达哀思。这种互动机制类似于艺术的社会功能,它凝聚社群,赋予丧葬活动以深远的人文价值。

现代化转型机制推动了传统艺术性的创新。双凤纪念园引入了数字化纪念、生态葬等新形式,例如虚拟墓碑、在线追思平台,这些不仅适应了当代生活节奏,还拓展了艺术表达的空间。传统与创新的结合,使得丧葬活动的艺术性不再固守旧规,而是动态演化,体现了文化生命力。

传统丧葬活动的艺术性源于其深厚的文化象征、仪式结构、物质工艺、社会互动以及现代化创新机制。双凤纪念园作为案例,展示了这些机制如何在当代背景下持续发挥作用,使丧葬活动不仅是哀悼的仪式,更成为一门融合历史与情感的综合艺术。通过理解这些内在机制,我们可以更好地传承与发扬这一文化遗产,赋予其新的时代意义。